鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞(関門海峡・玄界灘の地理・歴史など)について、わかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

西北さしてゆく船は

鳥も飛ばぬと音にきく

玄界洋やわたるらん

さらに読みやすく!

西北さして ゆく船は

鳥も飛ばぬと 音にきく

玄界洋や わたるらん

さあ、歌ってみよう!

♪にしきたさしてー ゆくふねはー

♪とーりもとばぬと おとにきくー

♪げんかいなだやー わたるらんー

(現代意訳)

関門海峡の西北方向に出ていく船は、

鳥も飛ぶことすらできないと言われるほど大きな海と噂に聞く、

玄界灘を渡っていくのだろうか。

前回に続いて、関門海峡の話題

門司から。関門海峡の向こう側は、下関市。(福岡県北九州市門司区)

今回も、前回に続いて

- 関門海峡

の話題となります。

関門海峡とは

関門海峡とは、

- 山口県下関市

- 北九州の門司

とをそれぞれ結ぶ、もっとも接近する場所でわずか1kmほどしかない、とても狭い海峡のことです。

なお、関門海峡の名前の由来は、

- 「下関」

- 「門司」

に由来します。

瀬戸内海・日本海・玄界灘をそれぞれ結ぶ、唯一の通り道・関門海峡

でも「関門」というと、まるでゲートみたいですよね。

「楽園への関門」みたいな。

実際、関門海峡は

- 日本海側や、玄界灘側

- 瀬戸内海側

とを、それぞれ行き来するための関門のようなものです。

船が両エリアを往来するのに、他に出入口はないわけですからね。

「あした」とは「朝」という意味

前置きが長くなりましたが、歌詞の説明に入ります。

とありますよね。

ここでいう「あした」とは、

- 「朝(morning)」

という意味であり 、「tomorrow」という意味ではありません。

古典や古語では、「あした」とは「朝」という意味になります。

つまり、朝の霧でかすむ関門海峡に、帆を進める船がたくさん行き交う、という意味になります。

そして、「夕煙」というのも、単に夕方の煙という意味だけではなく、

のことを言います。

朝夕、関門海峡の東西を行き交う船たち

関門海峡(下関側から。向こう側は福岡県・門司)(山口県下関市)

もちろん、それらたくさんの船が関門海峡を行き交う様子は、なにも朝と夕方の時間帯のみに限った話ではありません。

それは、朝も夕方も夜も絶え間なく船が関門海峡を行き交い、やがてそのたくさんの船は、

というような意味になります。

九州の北の海「玄界灘」と、その周辺地域について

関門海峡から西へ出た舟は「玄界灘を渡るのだろう」

関門海峡を出て西北方向へ行くと、福岡県の北側にある海域である、

- 玄界灘

を行くことになります。

玄界灘は

- 福岡県~佐賀県

- 対馬

との間にあたる海域のことです。

歌詞によれば、

ということになるでしょう。

玄界灘の海(福岡県)

本当に鳥は玄界灘を飛べないのか?について考察してみた

では

について様々な角度から色々考えたのですが、よくわかりませんでした(^^;

鳥は、基本的に100km飛ぶことができる

まず、一般的な鳥は数100kmを飛ぶことができます。(こんなに長く飛べるんですね・・・)

渡り鳥になると、1000km以上も飛ぶことができます。

玄界灘は、北は対馬にまで達するまでせいぜい100kmです。

また、途中に壱岐島という休憩スポットもあるため、飛んでいけないことはないと思います。

また、対馬海峡は比較的穏やかな海流であり、それと空を飛ぶ鳥とも関係ないようです。

昔は科学的なデータが存在せず、想像するしかなかった

ただ、この

- 「鳥は100kmは普通に飛べる」

- 「渡り鳥は1000km以上は飛べる」

- 「対馬までの距離は約100km」

みたいな知識は、現代の我々のノウハウをもってこそ知ることができるのであって、昔の人々はここまで科学的にわかる術もないわけです。

昔の人々からすれば、そのような科学的ないし客観的データはないわけで、海も島も鳥もみな得体の知れない自然現象なわけです。

昔の航海は危険だった

加えて、玄界灘は壱岐島・対馬・朝鮮半島、延いては大陸との海運の拠点です。

現代と比較したら、海上の気象予測もままならず、いつ嵐に襲われるかもしれない危険な航海は、常に覚悟の上だったと思います

894年まで続いた遣唐使も、航海の危険を理由に廃止されています。

それだけ危険で未知数な航海をしていた昔の人にとって、玄界灘は

という印象を持たれてしまったのかもしれません。

関門海峡から日本海側へ出ると、はるか北・津軽海峡までは太平洋側に出られない

また、前回も少し話しましたが、一旦開門海峡を左に(西に)出てしまうと、 次は青森県の津軽海峡に到達するまでは、太平洋側に出てくることはできません。

つまり、福井方面から三重県までは、琵琶湖や運河などによって結ばれるそとはなかった、ということになります。

かつて外国から九州への入口ともなっていた、玄界灘

玄界灘(筑肥線の車窓より)(福岡県)

玄界灘は、福岡県と佐賀県の北側にある海のことを言います。

玄界灘は、かつては北九州における外国との入り口(玄関口)でした。

また、外国からの戦争などに備えた防衛の拠点でもあった場所でもあります。

外国側の玄関口には、防御を固めることが必要だった

「外国からみた玄関口」であるということは、ほぼイコールで最初に外国から最も攻められやすい場所でもあるわけです。

そのため、大宰府のように、

- 外国の身分の高い方々をもてなすための設備

- ある程度の防御力を備えたお城や柵などの防御施設

- 防御に適した、自然の地形(入り組んだ地形や、海から離れたやや内陸部の立地など)

が求められるわけです。

かつて大陸との距離も近かった、玄界灘地域

大陸との交流の証・金印

玄界灘は太古の昔には早速、大陸との交易がおったかのような証拠として、

- 「漢奴倭国王」

と書かれた金印が見つかった場所があります。

これが見つかったのは、

- 志賀島

という、福岡市のやや北にある島になります。

江戸時代に、たまたま農業で耕していた方が偶然掘り起こしたそうです。

古くから外国の貴賓をもてなした、大宰府

また、先ほども述べたように福岡の太宰府市には大宰府という政庁(政治を行う偉い人達が働く場所)がありました。

ここで、外国からやってきた身分の高い方々や貴賓の方々のおもてなしをするなどの役割を果たしました。

こうした場所には、それなりに設備投資をして予算をかけ、我が国の恥とならないよう豪華な建物や設備などになる傾向にあります。

大宰府については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

福岡の沿岸部を守った、水城・大野城

またさらには、

- 水城

- 大野城

といった、外国からの攻撃、つまり飛鳥時代の西暦663年に起きた

- 白村江の戦い

から、日本を守るために置かれた城などがあります。

水城・大野城については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

鎌倉時代「蒙古襲来」の場

また鎌倉時代には、

- 蒙古襲来、または元寇

といって、1274年にモンゴル軍の襲来がありました。

その時に、真っ先に攻められたのが、北九州でした。

北九州にて防衛を固めていたことがわかります。

豊臣秀吉が建てた「名護屋城」

豊臣秀吉がかつて天下統一した後に、朝鮮出兵といって朝鮮半島に向けて軍備を進めていた時も、この玄界灘を拠点に

- 名護屋城

が置かれました。

名護屋城がなぜ豊臣秀吉によって佐賀県唐津市のこの場所が選ばれたとかというと、秀吉は

- 名古屋の尾張中村(現在の名古屋駅あたり)

に生まれたことから、縁起がいいということで、 名護屋城にしたとも言われています。

玄界町、糸島市

玄関灘には、佐賀県の北西部に

- 玄海町

という町もあります。

福岡県糸島市も、また壱岐島も、かつては大陸との交流や防衛など、北九州の重要拠点としての役割を果たしました。

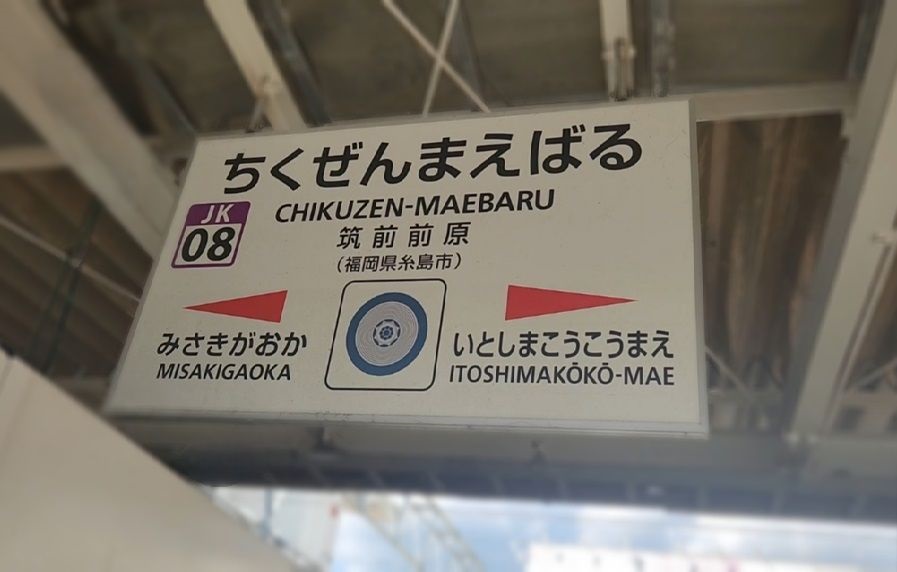

筑前前原駅(福岡県糸島市)

「虹の松原」で有名な、佐賀県唐津市

虹の松原(佐賀県唐津市)

唐津駅(佐賀県唐津市)

佐賀県唐津市は、

- 虹の松原

で有名です。

この松原は、

- 静岡県の三保の松原

- 福井県敦賀市の気比の松原

とともに、三大松原というふうにも言われています。

虹の松原(佐賀県唐津市)

九州北部の重要な海として機能してきた玄界灘

このように、玄界灘は古代より日本では「外国に最も近い場所」の1つとして、大陸との交流や軍事的にも重要拠点だったことがおわかりいただけたと思います。

栄養豊富で、魚が多くなる「大陸棚」

それと同時に、玄界灘は「大陸棚」が多く、とてもお魚がたくさん集まるので、漁場としても適していました。

大陸棚とは、浅い部分が続く海域のことです。

浅い海では太陽の光が届きやすいので、

- 魚のエサとなるプランクトンが増殖しやすく、

- 結果的にお魚もたくさん集まり、

玄界灘は漁場として優れてきた場所なのです。

次回も、関門海峡の話題へ

次回も、関門海峡の話題となります!

コメント